李濱:北京人藝老戲骨的老舍情結

| 2018-10-23 14:43:24??來源:北京日報 責任編輯:吳靜 吳靜 |

|

桂花飄香的老舍丹柿小院里,一位老演員在組織社區文藝愛好者們朗讀老舍先生的作品,她聲情并茂,熱情洋溢的面龐似曾相識:上世紀90年代,電影《頑主》中的街道辦事處干部,嚴肅的神態和另類的臺詞曾讓人忍俊不禁;2009年的影片《建國大業》中,何香凝的端莊淑雅,使得專家們一致叫好;她還是北京景山“第一代廣場舞”的參與者,她的廣場舞沒有喧鬧和機械,而是伴隨著《藍色多瑙河》的優美翩翩,文雅舒緩……她就是北京人藝89歲的老藝術家李濱。

2015年12月,在電影《東北偏北》首映禮上。北晚新視覺/紀晨 正在進行中的2018年第二屆老舍戲劇節,11部國內外經典劇目輪番上演,另有戲劇論壇、劇本朗讀會、主題展覽等多種形式活動,緬懷老舍先生,彰顯老舍精神。戲劇節期間,組織老舍作品朗讀活動的,也是李濱。

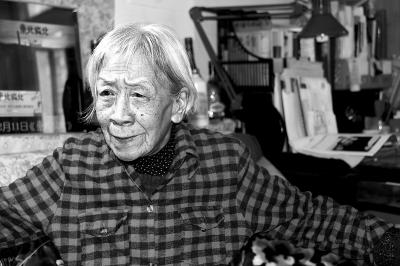

李濱老師接受采訪。 隨著越來越多人藝老戲骨們的離去,重溫人藝的激情歲月,挖掘《龍須溝》《駱駝祥子》《茶館》等經典作品臺前幕后百轉千回的故事變得越來越困難。然而正是當年那些呈現老舍作品的“開拓者”,同今天我們的情感碰撞與交流,構架起了傳承并彰顯老舍精神的橋梁。我有幸采訪到依舊神采奕奕的李濱老師,并聽到了人藝的創作故事,以及她個人波瀾曲折的人生經歷。

1951年,人民藝術劇院的《龍須溝》劇照。 1.老舍粉絲“二姑娘” “老舍先生的文字,才沒有胡同串子的那種特油的話,但確是北京話,有京味兒的,不酸不痞很干凈。”李濱老師講述老舍文字風格的時候,眼神中立刻充滿了興奮與崇敬。 我們知道,人藝始于《龍須溝》,老舍先生是人藝的長輩,又堪稱人藝的朋友。那么,《龍須溝》是如何排演出來的?臺前幕后又有著怎樣不為人知的故事?作為人藝話劇隊首演《龍須溝》班底一員的李濱老師,讓我明晰了很多當年有趣的細節和故事。 當年,李濱在《龍須溝》中扮演王二春。最初排練的時候,這個角色并不是由她來演。此劇進入連排階段,還有三天就要給老舍先生看了,其中扮演王二春的演員突然出現了狀況。按李濱老師的話說,她自己是臨時“鉆鍋”上去的,當時,她正和牛星麗在街上“拉洋片”,熱火朝天地宣傳抗美援朝。據說,老舍先生看完連排后,當時基本認可,但是只提了一個意見:“二春的臺詞就像炒豆兒。”對于剛剛接過劇本,能把臺詞初步順下來的李濱老師,很難像排練了幾個月的其他演員那樣“語言像長身上似的”。不過她之前沒事就去看他們的排練,心里對于這個劇有一些基本概念輪廓,聽罷老舍先生的建議,馬上調整自己并適應這個角色,極快地融入,并很好地表現了王二春這一人物形象。 “我當時只是一個21歲剛過了不久的青年,本身也很符合劇中王二春的年齡設定。老舍先生看完此劇,從此便直呼我為二姑娘了。” 在《龍須溝》中,李濱老師除了“意外”地演了王二春這個人物之外,最初還配合英若誠做舞臺音響效果,這段兒經歷,她說起來更是如數家珍。 《龍須溝》創作的初期,正值暑假,這個劇本也剛剛出爐,英若誠恰恰也是從清華大學才畢業來到人藝不久,這任務就落在了他們兩人身上。焦菊隱導演對于音效的要求是不要配樂,要強烈的市井生活的效果,比方說要有打鐵的叮當聲、叫賣的吆喝聲,還要有國民黨時期電臺的大喇叭整日里播放的聲音……于是,她和英若誠就一起回憶、搜集音響元素,不厭其煩地去捕捉尋覓這些聲音素材。李濱老師回憶:當年國民黨電臺里廣告的聲音是最容易讓人記住的,有時代特征的諸如駱駝牌香煙呀、老壽星牌生乳靈呀……這些廣告的播放,都是她憑著記憶模仿而呈現的,在《龍須溝》中,她相當于充當了一回國民黨時期的播音員;廣告之前通常有一個提示音,經過琢磨,他們用洋爐子的大小鍋圈敲出來,相當逼真;市井叫賣的吆喝聲,特別需要符合劇情,要有窮人生活的區域特征,那必須都是一些低檔商品的叫賣聲,絕不能與其他街市的叫賣混淆了……這一系列挖空心思的探索,不單單造就了《龍須溝》里上乘的音響效果,還令人沒有想到的是,形成了后來膾炙人口的一個作品《老北京叫賣曲》。 《老北京叫賣曲》,是北京人民藝術劇院第一代演員于1951年延續到上世紀90年代在文藝界聯歡或社會活動中常演不衰的一個說唱小節目,是話劇《龍須溝》首演的副產品,又可稱是伴著正餐的一碗“豆汁兒”。這種老北京的沿街叫賣雖然漸行漸遠地淡出了北京的街頭巷尾,但是有老一代藝術家們的生動表現,包括留下來的影像資料,讓我們重溫當年北京人文景觀一隅,重睹北京人藝那一代演員在話劇之外的情趣和風采成為可能。 1951年《龍須溝》首演成功后,老舍先生請演員一行十多人去“丹柿小院”赴家宴,李濱老師自此也就成了那著名的“丹柿小院”的一員。她記起同老舍先生最后一次見面的經歷,一下子難過起來,說:“1966年的春天,一次看河北梆子劇團演出《山鄉風云》,老舍見我便問是怎么來的,我說是坐公共汽車。他便讓我散戲了之后坐他的車一起走。誰也不會想到這樣一句很平常的話,竟然成了最后留給我的聲音。現在想起來,那是長輩對晚輩的關懷,竟然成了訣別。”老舍先生待人和藹,交流樸實,語言生活化,卻句句打動人,這也是李濱老師為什么在老舍作品朗讀會上潸然淚下的原因所在。 2.有韌勁的老太太 對于李濱老師的性格,有各種形容,諸如“倔強”“直接”等等。很多人曾經說,她眼里不揉沙子,有的時候,說起話來,絕不“饒人”。那日采訪,當提及她涉獵的“廣場舞”的時候,她立刻毫不猶豫地說:“現在的廣場舞,和我們那時的沒法比,小情小調的,根本不是一個概念。”她說話時候,總是脫口而出,干凈利落,不瞻前顧后,說完自己還特高興,忍不住大笑。這樣的性格,如果探尋,還需要從她跌宕起伏的人生經歷里尋覓端倪。 李濱,出生于北洋政府的官宦家庭,生于哈爾濱,僅僅100天后,就隨著家人來到了北平。其家中曾經門庭若市,社交往來頻繁,許多當年的社會名流如報界、商界、梨園界人士等都是他們家的常客。可在那動蕩的年代,李家逐漸衰落,她父親去世的時候發送都成了一件困難的事情。 1947年,李濱參加了地下組織,到過解放區,后返回北平,參加了反饑餓反內戰的宣傳工作。她說自己是一個不安穩的人,后來報名參加了南下工作團,準備跟隨四野南下廣州建政培養干部。還沒有出發呢,就已經體驗了艱苦的軍旅生活:睡覺是大通鋪,沒有褥子,一股腦兒鋪著稻草,吃飯就是蹲在地上吃大麻袋的干菜,可是每個人都毫無怨言,內心充滿了對新生活的期望。其間,她的主要工作是抄劇本,經常熬夜,廢寢忘食,可是之后由于家中的阻止,未能跟隨部隊南下。1949年后,李濱進入人藝,1951年便參演了《龍須溝》。1957年,她以“后補右派”的身份頂替了當時被打成右派的演員參演了一部反映江南農村的喜劇《布谷鳥又叫了》。 說起《布谷鳥又叫了》這出劇,她記憶碎片里,都是笑聲,因為演出非常成功,取得了應有的“笑果”,而且李濱身上的喜劇細胞也得到了充分釋放。據說舞臺上演得生動熱鬧,臺下的觀眾笑得前仰后合,連后臺的同事們也忍不住笑出了眼淚。但是等回到后臺,因為“身份”問題,卻會被晾在那里,沒有人搭理。不管那么多了,第二天繼續演——她已經完全沉醉在創作中,忘記了處境艱難。 不僅如此,她還申請了秋天開排的《駱駝祥子》,出乎意料,導演梅阡竟接受了她的角色申請。她和朱旭的夫人宋鳳儀演AB角,正值宋懷孕,大部分場次其實都是她去演出的,意外得到了很多鍛煉的機會。 1958年,她又參與了《茶館》和《關漢卿》的演出。之后,因“精簡”演員的原因被安置前往了哈爾濱話劇院。幾年之后幾經周折調回北京。從哈爾濱回京后一直做宣傳工作的李濱后來跟隨北京人藝的創始人李伯釗去了廣州,走了很多地方,也參與了眾多劇本的創作。前后幾十年,李濱的生活軌跡,可以說是輾轉動蕩,可是她述說的時候,卻風輕云淡。提及此,她由衷說:“我可能是一直沒有‘死氣白賴’地非要當演員,所以就沒有得失感。況且,這也是老舍先生的精神概念,什么A角B角,臨時不行就得頂上去,我的很多角色都是臨時上的!至于說走了那么多地方,也是因禍得福,轉了一大圈兒,成就了豐富的生活積累!” 在豐富的人生經歷之上,李濱更有著一股不服輸的韌勁兒!她之后參演了很多電影,同眾多知名導演和制片人有過合作。她說:“之所以能把電影角色表現得還不錯,就因為自己的人生經歷了太多起伏,沒有那么多的得失感,演戲的時候不緊張,很松弛。”如今獨自生活了57年的李濱老師,也喜歡開玩笑,她最愛說的一句歇后語,活靈活現地表現了她的精神風貌,那就是“王八拉車——有后勁”。 1985年李濱老師離休后,每天都去景山公園晨練,此時正值流行老年迪斯科,有一種印象這是“大媽舞”,甚至擾民,可是李濱老師做的完全不同,“我不隨大流。要先活動關節,先熱身,盡量不跳起來,怕開始不小心摔了胳膊腿兒的。而且,我們都是自己編舞,弄有文化的、有藝術內涵的舞蹈。”就這樣,李濱帶領著一群老太太每天定時聚集,伴隨著《藍色多瑙河》的音樂,她們的“晨練隊”成為景山公園一道亮眼的風景線。 3.對老舍精神的堅守 2012年是人藝成立60周年。金魚池社區提出想排《龍須溝》,找到了李濱老師前往指導,李老師也覺得自己當之無愧。在離休后還曾策劃制作了一個電視紀錄片,《城南漫步——重返龍須溝》,在中央電視臺播出了。李濱老師是個閑不住的人,思考離休后也要干點兒事情。當她到了金魚池社區,看到電子屏幕上打著“龍須溝人——重排話劇班成立”的標題,更有了一種油然而生的使命感和責任感。 事實上,真正步入實施階段,發現是非常難的。 普通居民演出沒有那么多的資金作為保障,排演起來難度非常大。就拿服裝方面來說,要體現底層百姓的穿著破舊,這補丁什么地方該補,什么地方不該補,都要有講究。與李濱老師聊起這事兒時,她興致勃勃地翻出排演社區《龍須溝》時候的人物照。先拿洋車夫丁四穿的號坎兒:這號坎兒,是她用自己的一條裙子改的,現在很多戲里號坎兒的板型,都是貼在身上的,瘦的、長的,而在他們的戲里,是短的、肥的。這事兒必須要有生活的積累,話說當年拉洋車蹬三輪的都要穿這么樣的一個號坎——不能太大,當時哪個車場子也不肯給你費那么些布料啊;每個號坎就相當于是一個車牌,肥一點,冬天可以直接套棉襖,夏天可以光膀子直接穿。關于服裝補丁,現在很多劇中的補丁東一塊兒西一塊兒,那是不符合生活規律的,像蹬三輪的,褲腳和后屁股是最易磨的,不能補錯地方;包括衣領被汗浸的效果,不能用剪刀剪,必須拿小銼子一點點地磨;許多的衣服,因為買不到那個年代感的布,最后是拿她家的被罩改的,社區每月還給李老師一些錢作為報酬,她都拿去置辦開不了發票的布料了。 因為資金有限,道具也都只能是自己做。即便自己做,也不能打馬虎眼,依舊得對細節非常考究,用泡沫做的窩窩頭,一次性盤子做的碗……李老師的態度,就是四個字:“不怕麻煩”。比方說賬簿吧,里面的內頁一定要是手工紙,上面表藍布,裝訂線的方向是否正確,賬簿的數字要用蘇州號碼;院子里板凳,必須有高度,不能很矮,因為龍須溝的地面可都是像芝麻醬一樣的泥地。 排練的難度也不小。有的居民從頭至尾就沒有看過《龍須溝》,對里面的故事情節、人物關系需要重新講述;畢竟不是專業演員,都各有各的工作,排練的時間不可能大把大把的,每周能保證排練一次,兩個小時,就很不錯了。 前后斷斷續續排了兩年,因為時間跨度長,排了后面忘了前面的事兒經常發生。排練場地也不是想象中的大劇場,冬暖夏涼的,大冬天的在地下室排練,可以想見這過程有多么艱難。 一切都停當了,到了后期制作,忽然發現根本沒有計劃出這部分的錢。總之,最后愣是“掐著脖子”把這部劇做成了。老舍先生的子女看完公演后的成品,非常感慨,對李濱說:“原汁原味,你成功了。” 什么是“原汁原味”?其實就是對于人藝風格的把握,對于老舍先生精神的堅守。 李濱說自己跟焦菊隱先生學會了一條概念,就是“要演員在臺上過日子”,在她的啟發與磨合之下,來自于金魚池社區的居民付出了真情表演—— 78歲的于鳳大爺飾演的角色,是憤怒到要拿刀砍了地痞馮狗子的趙大爺。就在演出前的那些天里,于大爺舉手投足中,已經完完全全把自己當成了劇中的人物,無論乘車、逛公園,還是在社區值班,于大爺嘴里念叨的,都是《龍須溝》里面的臺詞;主角程瘋子的扮演者是金魚池西區的居民韓家訓,他同老舍先生還是北京三中相隔半個世紀的校友,老舍先生在1913年曾經就讀于此,當時叫做“京師公立第三中學”,這種巧合也似乎是冥冥之中與老舍先生的緣分,更利于捕捉先生的劇本靈魂。在李濱老師排演的這個版本的《龍須溝》中,她堅持一定要保留下來丁四和劉巡警這樣的小人物,她認為如果去掉的話,就是舍棄了老舍先生創作此劇的初衷了——老舍先生是同情小人物的,況且在大的故事脈絡下,小人物的穿插正是此劇精彩豐滿的原因之一,保留老舍先生的原意,這就是對老舍精神的傳遞。 元代詩人郝經膾炙人口的詩作《老馬》中在描述自己老來的雄心壯志之時,寫道:垂頭自惜千金骨,伏櫪仍存萬里心。這何嘗不是89歲的李濱老師的寫照呢?她心甘情愿不求報酬并付出時間與精力,同社區居民一起朗讀老舍先生的作品,她發現很多孩子們是通過看錄像了解話劇和了解老舍先生的,她就要一點點地講,一點點地“磨”,讓朗讀者一定要讀出老舍先生文字里的情感,還原出老舍先生作品的原意。她直截了當地宣布,只要擱在她手上事情,該較真兒必須要較真兒,只要攬下來的陣地,要好好利用這個陣地,堅守住這樣的陣地……這個陣地,在她的心里,就是宣揚老舍先生作品與精神實質的一塊樂土樂園。 前兩天,在第二屆老舍戲劇節的首部話劇作品《老舍趕集》公演后的采訪中,李濱老師提到老舍先生的時候,再次忍不住落淚,她說:“我希望能把老舍先生的作品,作為北京的、中國的、世界的寶貴財富,繼續傳下去……”此時,她的心中,一定又浮現出當年老舍先生叫她“二姑娘”,并關心她看完戲后怎么回家的一個個畫面吧? |

相關閱讀:

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |

16b14d8e-d040-4dd1-a904-212ae8fad2bf.jpg)

e6f1fe69-bd2b-44af-b1a8-eb4514b48b17.jpg)

ddc0884b-0d56-40c0-b547-f663af484a29.jpg)