廈大電影修復團隊赴洛陽展映修復戲曲影片《穆桂英掛帥》。圖片由受訪者提供 東南網1月9日報道(福建日報記者 蔣豐蔓 全幸雅)近日,已經81歲的中國電影第四代影人代表謝飛參加了在廈門大學舉辦的電影膠片論壇,“我是膠片電影修復的受益者。作為創作者,我非常感謝修復者的努力,使得我們多年的東西可以重見天日,能夠有長久的藝術生命力和文化價值生命力”。 謝飛與廈大結緣于他的經典作品《香魂女》。《香魂女》于1993年公映,講述了兩代中國農村女性的故事,曾獲德國柏林國際電影節金熊獎。去年,該片4K修復版由廈大師生團隊和愛奇藝團隊聯合修復完成。論壇期間,包括《香魂女》修復版在內,廈門大學電影學院在校園內放映了4部由謝飛執導的老影片數字修復版。謝飛與年輕的學子一起觀看修復后的影片,隨后他在社交媒體上與大家分享說:“第二天在豆瓣本片欄目中我看到幾十條新增加的年輕觀眾寫的觀后感和評價,非常高興和感動!” 放映現場,修復版不僅消除了膠片上的劃痕、臟點,還呈現了更多的畫面細節,讓現場觀眾得以觸摸過去的時光,與那時的人們在光影中重逢,老電影煥發出了新的光彩。 新技術再現老情懷 舊電影喚醒新活力 在電影誕生至今的129年間,膠片這一介質主導了110多年。膠片時代的影片拷貝對保存環境的要求很高,在高溫或潮濕環境下容易燃燒或者變質,這也導致了大批優秀膠片電影面臨褪色、霉變、丟幀乃至損毀的風險。 隨著數字時代到來,膠片電影逐漸淡出人們的視線,謝飛等老一輩藝術家的作品也面臨著不再被年輕觀眾看到的可能性。早在上世紀70年代,國外已經開始陸續開展老片修復運動。近年來,國內外電影節愈發普遍地設置經典影片修復單元。 老片修復是一項和時間賽跑的電影“搶救”工作。根據全球130余家電影資料或收藏保護機構的數據統計,自電影誕生以來,目前保存下來的拷貝僅為總數的10%左右。國際電影資料館聯盟的數據顯示,1914年前生產的影片約75%將永久消失。 論壇現場,謝飛回憶起自己的經歷。2000年前后,他到英國參加愛丁堡電影節,發現香港邵氏電影公司已經把幾百部電影全部數字化。在那里,他看到了寬銀幕的《梁山伯與祝英臺》、張徹的《獨臂刀》,都是修復后的版本。而同場放映他的作品《本命年》,只是1K的掃描版,聲音也沒修復好。 “與美術、繪畫、音樂等藝術形式不同,膠片時期影院放映的傳統電影在電影院公演完了之后就沒有了。錄像帶、電視播映的出現給了電影第二次生命,現在有了數字技術將對老電影的保存有更大的改變,但我們的修復速度太慢了。”結合自己的經歷,談到中國電影修復時,謝飛很感慨。 去年恰逢《香魂女》獲得金熊獎30年,謝飛迫切地希望能夠修復該片。經過聯系,《香魂女》最終由廈大師生團隊和愛奇藝團隊聯合修復。“我一開始聯系的是愛奇藝,但沒想到最終是由廈大師生參與的,最終效果也很好,我非常驚喜。”謝飛在廈大演講時分享道。 老片修復是一項精細且龐大的工程。一部電影大概有12萬到15萬幀畫面,在AI技術介入之前,十余人的修復團隊有時一天可能只能修復幾分鐘的影片內容。此外,修復儀器成本高昂,更讓老片修復的參與門檻被進一步拔高。因此在中國,除了中國電影資料館等國資主力軍之外,社會力量的參與并不多。 2014年,廈門大學戲劇與影視學科在新建的翔安校區圖書館設立音像文獻中心,在社會各界的捐贈支持下,膠片放映機、電影戲服、電影膠片、海報、臺本等與電影相關的老物件陸陸續續“住”進了廈大校園,并在館藏的基礎上建立了電影博物館。2021年,廈門大學電影學院正式成立。與廈門大學電影教學研究一同成長的,還有一支專業的高校電影修復團隊。 擁抱經典作品魅力 修復加持文化傳承 消失得快,但修復得慢,是“搶救”工作的難題之一。AI技術加入之后,屬于老片修復的齒輪開始了高速轉動。 在2019年金雞百花電影節上,愛奇藝在廈門大學科學藝術中心專場展播了修復后的經典老電影《小蝌蚪找媽媽》《牧笛》《地道戰》,其背后的技術支持來源于愛奇藝自主研發的ZoomAI視頻增強技術,該技術可以增強畫面的清晰度和流暢度,影片處理效率也高達人工方式的百倍。 “當時我們看到的時候感覺他們這個技術是非常先進的,但也存在著很多瑕疵。”廈門大學音像文獻中心負責人、電影學院副教授張艾弓介紹,“電影是一個藝術品,膠片電影中隱含了很多創作者置放在里面的表達,但機器無法識別這些。人工智能技術是根據一致的技術要求進行統一處理,會出現破壞原有色彩、光的情況,甚至機器還會把不是瑕疵的地方當作瑕疵修補,因此它需要人工的檢查重修。” 2020年,愛奇藝與廈門大學共同成立“廈門大學-愛奇藝電影修復聯合實驗室”,其主要的運作模式就是由愛奇藝ZoomAI將原片基本修復后,再交由廈門大學師生組建的團隊進行人工精修。 “我們的電影修復以學期課程的形式進行,全校各院系的學生都可以來參加,包括本科生、碩士生和博士研究生。”張艾弓介紹。走進廈門大學翔安校區德旺圖書館八樓,設置有影像數字化室、影像調色室等,這里是廈門大學電影修復團隊的工作坊。 2021級博士生韋怡舟是這里的常客。2017年,正在上大四的他就加入了廈門大學電影修復團隊,隨后在碩士和博士階段均從事電影修復工作與研究。 在操作臺前,韋怡舟熟練地展示如何對膠片進行物理整理和清潔。“但有些劃痕、臟點擦是擦不掉,后面就需要數字修復。”韋怡舟介紹,完成清潔與物理修復后,在廈大就可以通過膠片掃描儀把膠片掃描成數字格式來進行修復。 “電影一秒有24格畫面,一般來說相鄰幀上的畫面區別并不大,假如說我這一格畫面上的一小部分有劃痕,我就用旁邊一格上的近似部分來替換,這是數字修復最核心的一個手段。”韋怡舟表示,“電影修復的原理并不復雜,從零基礎到上手最多一個月就可以了,但是電影修復更值得思考之處在于我要修什么,我修完之后要用它去發揮什么樣的文化意義。” 電影修復是從電影膠片出發,通過數字技術盡可能地還原影片原貌。隨著技術的演進,電影修復從2K修復提升為分辨率更高的4K修復,電影修復的理念也在不斷升級。 根據中國電影資料館的公開資料顯示,當前4K修復主要分為四個環節:物理修復(清潔接補)、數字修復(檢查掃描、畫面修復、聲音修復)、藝術修復(顏色校正、主創指導)、合成潤色(應用制作)。 從修復畫面、聲音、顏色到呈現更多細節,電影修復在追求修復成果符合當時真實面貌的同時,也在結合當代審美不斷完善,旨在讓當代觀眾感受到作品原有的藝術風格和美感。 當前,借助使用人工智能自動修復與人工手動修復相結合的影像修復工藝流程,廈門大學音像文獻中心已修復完成《小兵張嘎》《東方紅》《李雙雙》《穆桂英掛帥》《香魂女》和《一江春水向東流》(上下集)等7部故事長片及數部新聞紀錄片,先后于金雞影展、上海電影博物館、長影舊址博物館、北京國際電影節、IM兩岸青年等平臺展映。 立足于高校,廈大電影修復團隊也在力圖探索電影修復更深層次的意義。去年5月,豫劇戲曲片《穆桂英掛帥》修復版在洛陽職業技術學院開啟全國首映,影片修復由廈門大學-愛奇藝電影修復聯合實驗室共同完成,共計修復影片115862幀。 《穆桂英掛帥》是一部誕生于1958年的黑白單聲道戲曲片,豫劇五大名旦之一的馬金鳳在片中飾演穆桂英。片中,馬金鳳唱腔明亮純凈,其飾演的穆桂英融青衣、武旦、刀馬旦的表演程式為一爐,一句“轅門外三聲炮響如同雷震,天波府走出來我保國臣”讓人熱血沸騰。 在影片放映過程中,觀眾們全神貫注地欣賞影片,直觀領略豫劇大師馬金鳳的唱功與神態,多位曾與馬金鳳共事的老藝術家幾度感動落淚。同期,該影片也在愛奇藝上線,“感動!致敬!懷念”等“聲音”在彈幕區此起彼伏。經過修復,觀眾們得以又一次在鏗鏘大氣的唱腔與獨特的光影變幻間,領略不隨時光褪色的戲曲藝術魅力。 首映后,廈門大學電影修復團隊還參加馬金鳳戲曲藝術座談研討會,圍繞馬派藝術的傳承和發揚進行交流。“電影本身就是一種文化,也能容納、承載多種文化。戲曲經典電影的修復就是我們通過電影修復傳承優秀傳統文化的一次有益嘗試。”張艾弓說。 老電影展“新顏” 鏈接過去與未來 “我們理解影片與其他任何一項文化資產一樣,都是人類文化的載體,記載著珍貴的文化訊息,我們要盡我們的力量去保護影片,并教育全社會作如是觀;我們理解我們對于膠片的保護不是出于懷舊,也并非出于對‘物’的迷戀,而是思考如何把膠片記載的文化訊息,遷徙到別的載體中保留下來,傳給后代……” 在廈門大學電影博物館,一則“檔案人守則”靜靜地懸掛于影片修復流程旁,這是每一位學生接觸電影典藏修復時必須謹記在心的原則,也是教授井迎瑞傳授修復電影“手藝”前,為學生們上的“第一堂課”——認識膠片背后的歷史文化意義。 井迎瑞來自臺灣臺南藝術大學,曾擔任過臺北電影資料館館長,并一手創辦了臺灣臺南藝術大學音像紀錄與影像維護研究所。他自稱是“電影拾荒者”,長期奔走于兩岸搜尋散落民間的電影實物資料,20多年來扎根在電影膠片典藏與修復領域。 2010年,上世紀五六十年代的1000多卷電影膠片由于倉儲租用到期,從貴州遺落到麗江,并將被當作廢品處理。井迎瑞聽說此事后,連忙從臺灣趕至麗江,在一個不起眼的廢品站中,找到了這些“寶貝”。井迎瑞不忍看到這些承載著歷史記憶的膠片就此損毀,他自掏腰包收買下這批膠片。幾經周折,其中的一半被運回臺南藝術大學作為電影典藏與教學使用,剩下500余卷膠片在廣州等地滯留兩年。 輾轉中,井迎瑞萌生了一個想法:“為什么不把它們留在大陸,用來教育大陸的年輕人呢?”2013年,這個想法照進了現實。時任廈門大學人文學院院長周寧和副院長李曉紅與井迎瑞結識,經過他們的牽線,校方決定留下這批膠片,在廈門大學翔安校區圖書館辟出4000多平方米的空間進行保管,并于2014年設立國內高校中首座兼具展陳、保護、修復等多重功能的音像文獻中心和電影博物館。 偌大的展廳里放置著100個座位,一卷卷銹跡斑斑的膠卷安靜地躺在座椅上,無聲地向人們述說一段段如歌如泣的歷史。“它們成了連接過去、當下和未來的媒介。”電影學院2023屆研究生畢業生孫亞男,仍然清晰地記得第一次來到電影博物館看到的場景。這是由井迎瑞擔任主策劃的展覽,他將其命名為《給歷史,留一個位置》,井迎瑞說:“在這里,膠片重新成為歷史的主角。辦展的目的,是想把膠片修復和研究的理念傳播出去,讓更多人意識到膠片也是有生命的,保護膠片的工作意義非凡。” 后來,孫亞男成了廈大電影修復團隊的一員,參與修復了《一江春水向東流》等6部老電影。她回憶道,在修復彩色膠片電影《東方紅》的過程中,她曾遇到一個“非技術”難題——修復一個在衣服上的臟點。“想要原汁原味復原它的顏色和質感,就需要根據當時的時代背景科學判斷。”為此,她翻閱了大量的歷史資料,只為尋得一個最貼切的色澤。 在修復過程中,孫亞男漸漸明白,影像是對歷史最忠實的記錄,人們的衣著、畫面的色彩都反映著歷史的獨特風貌,而這正是電影修復的意義所在,“我們還原的不只是電影,還是一個時代”。 “影片是記憶的宮殿,同時留下了表象、內涵和時代的精神。表象,是人們穿戴的服裝和生活環境;內涵,是語調和行為舉止;導演的剪接和配樂,則透露出當時的觀眾美學。”井迎瑞在課堂上經常告訴學生,影片是超越文字和圖像的珍貴史料,承載著時代的精神和民族國家的記憶,值得被好好保護。 在史料意義之外,井迎瑞尤為重視的,是老電影的教育意義。電影修復過程枯燥而繁瑣,“必須抽絲剝繭,絕非一觸可及”。修復者看不見生動畫面,面對的是最原始的陰影和條帶,每一處貼合銜接必須不差毫厘。而一部1個多小時時長的電影,膠片長度往往長達1000多米。物理修復完畢后,還要用專門的清潔布,將膠片正反面從頭到尾擦拭,其精細程度不亞于一臺高精密手術,對修復者的專注度和耐心都是一個很大的考驗。 “讓老影片再生并創造價值是一個緩慢的過程,正是因為‘慢’,才能將膠片修復行動內化為對待歷史的態度,最終產生教育的價值。”井迎瑞說。 2021級古代文學專業碩士生楊夢雅也選修了電影修復課程。當她一絲不茍地擦拭膠片、耗時一整個暑假分類各地捐贈的膠卷時,她對老電影的認識也悄然發生了改變。“在搬運膠片時,我突然有了一種‘打撈沉船’的感覺。它們就像‘觸手’,借由這些‘觸手’,我‘觸摸’到了過去的時空。這不是一種懷舊,而是一種跟歷史相處和交流的方式。” 除了修復工作,在典藏保護老電影的過程中,廈門大學電影修復團隊還會帶著學生翻越大山,尋找當年播放電影的放映員,留下他的口述史;拍攝紀錄片,留下轉運珍貴電影膠片的“歷史”。 “傳統的電影學研究只有文本、內容、風格、美學等研究角度。我們的教學方式是一種歷史研究的新視角,也是對電影教育的一種豐富。”井迎瑞說。 談及參與建立廈門大學電影博物館的初衷,井迎瑞的回答落在“教育”“傳承”兩個關鍵詞上。 “我經歷過20世紀80年代搶救臺灣文化資產的浪潮,深深地為發展過程中文化資產的流失感到痛心。我也意識到,依靠個人力量搶救膠片,在歷史洪流面前是微不足道的,必須通過教育,讓年輕人將保護膠片與傳承歷史文化聯系起來,才能讓膠片保護的事業長久持續下去。而廈門與臺灣地緣相近、文緣相通,廈門大學又有深厚的歷史人文積淀,在此搭建兩岸合作修復老電影的平臺,具有深遠的意義。” 除了手把手帶領戲劇與影視學學生從事修復工作,井迎瑞還在臺南藝術大學音像紀錄與影像維護研究所招收大陸研究生,并把臺南藝術大學的臺灣研究生帶來大陸交流經驗。井迎瑞表示,兩岸的電影史同根同源,希望通過共同修復電影膠片,讓兩岸年輕人對歷史重新凝視,看到彼此共同的過去,推動兩岸融合發展邁上新臺階。 記者手記 在歲月的光影中守護歷史記憶 福建日報記者 全幸雅 蔣豐蔓 電影是人類重要的文化資產,而膠片則是承載文化信息的重要媒介。許多膠片電影如果不修復,后世則無法得知其中蘊含的歷史文化信息。修復老影片,給了社會一個重新“咀嚼”膠片的機會,也是挖掘保存人民與國家歷史記憶的一種方式。 廈門大學成立音像文獻中心和電影博物館,以搜集、整理、修復和研究音像文獻為目標,賦予了電影修復更多的教育價值。學生們輕踩踏板,一幀幀勻速轉動老膠片;他們屏息凝氣,一點點洗去膠片上的污漬;他們夜以繼日,只為使修復后的膠片更貼近時代特征。細致艱辛的付出讓他們重新理解膠片所承載的歷史文化內涵,繁雜漫長的過程讓他們重新學習和體驗與歷史相處的方式。如今,我們看到越來越多的年輕有生力量加入電影修復,在這個過程中,也期待通過新生力量賦予舊物件以新生命,讓更多年輕人擁有更加成熟的歷史觀、文化觀和藝術觀。

廈大學生在操作臺上清潔膠片。圖片由受訪者提供

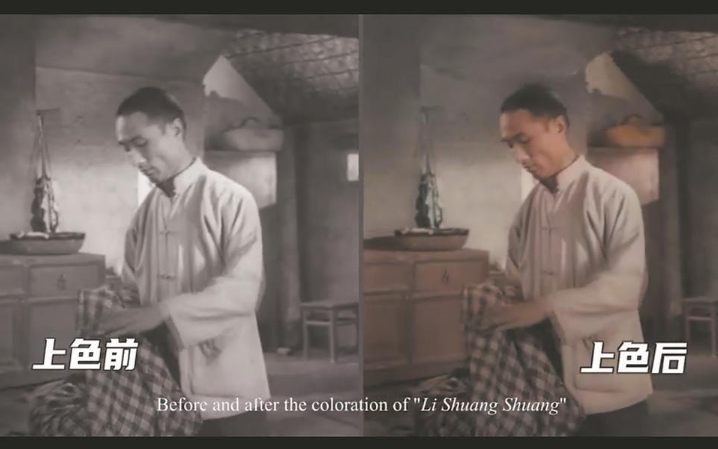

電影《李雙雙》上色前后對比。圖片由受訪者提供

電影《香魂女》修復前后對比。圖片由受訪者提供 |