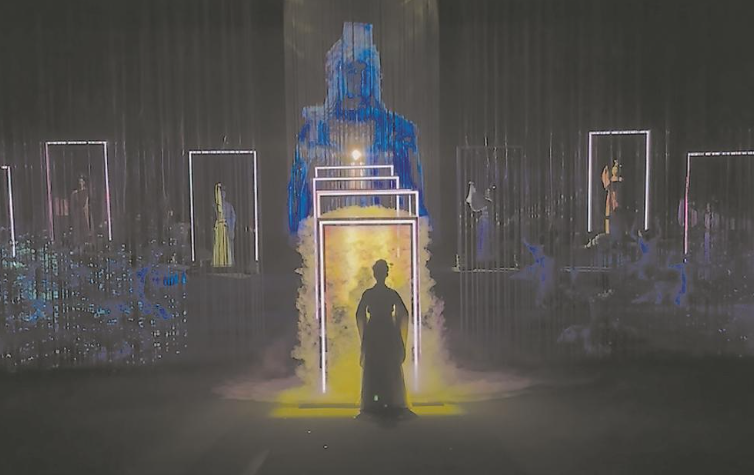

《印象·媽祖》劇照 陳陽陽 攝 核心提示>>> 《印象·媽祖》由莆田市湄洲島管委會與三湘印象旗下的觀印象公司聯合打造,是“印象”系列的第20部作品,同時也是國內首個媽祖文化沉浸式體驗與情境行為相融合的文旅演藝項目。 這臺演出將媽祖文化從歷史故事與民間信俗轉化為可交互的表演,以“一臺戲”創新演繹,讓媽祖文化煥新出新的表達方式和傳播載體,將媽祖精神播撒進每一位觀眾心中。 東南網6月19日報道(福建日報見習記者 陳陽陽 通訊員 許雙萍) 燈光漸漸暗淡,如意劇場內坐得滿滿的觀眾也很快安靜下來,但隨著舞臺上美輪美奐的燈光舞美綻放,掌聲又像潮水一般迅速涌起…… 這里是《印象·媽祖》演出的現場。“五一”期間,這臺演出曾連續3天單日開設5場,晚間場的上座率達100%,前3天就累計接待觀眾超1萬人次,成為湄洲島最新出圈的文旅IP。 重塑媽祖文化新體驗 “我是誰?”“你是我。”“那你是誰?”“你是我。”…… 舞臺上,28歲的林默與媽祖神像對望,演出以林默的叩問拉開序幕。一次次的發問,帶領觀眾開始思考林默如何由人成為萬眾敬仰的神明。 據介紹,《印象·媽祖》的創新之處,在于引入“平行”概念——多重平行關系突破時空和虛實的界限,帶來境象共生的感官體驗。整臺演出通過耳熟能詳的媽祖故事,串聯起林默的生平,將視角聚焦在林默的內心。 “媽祖是人性和神性共存,我們希望展現由人成神的過程。”《印象·媽祖》制作人王思琪說。 《印象·媽祖》總導演由北京冬奧會閉幕式核心主創人員黃輝擔任,三湘印象總裁王盛擔任總制作人。制作團隊在湄洲島駐扎打磨,與當地專家座談考證歷史細節及媽祖的精神內核,夯實媽祖文化和在地內容的藝術表達。 如何打破時空界限,打造跨維度的對話“幻境”?制作團隊將“門”貫穿于整臺演出。“作為一個非常重要的意向和符號,一道道‘門’,就像一個個時光切片。”黃輝說。 詩意表達離不開技術的加持,數字科技如“毛細血管”般融入了演出。比如,巨大的薄紗在風陣及藍色燈光照耀下宛如翻涌的海浪。演員們穿梭于“浪濤”之間,或隱或現,似被浪濤裹挾,又似與浪共舞。戴上《印象·媽祖》專屬AR眼鏡,觀眾可穿越敘事場景,觸手可及汪洋大海,仰頭可見浩瀚星空。 此外,數控霧幕系統、裸眼3D人屏互動、全息投影交互等“黑科技”也讓《印象·媽祖》演出不再局限于“看”,更具“沉浸式”及“交互性”。 匠心演繹,打磨升級 據介紹,《印象·媽祖》的演員們經歷了“印象”系列演出項目史上最嚴苛的選拔。藝術團團長呂詩琦說,僅確定各角色的扮演者,導演組就經歷了4個小時的細致觀察與評估。最終,來自全國18個省份、17所專業藝術院校的演員以50選2的競爭比脫穎而出,他們不僅舞蹈功底扎實,還精通歌唱、戲曲、武術等多種技能。 臺上十分鐘,臺下十年功。一場精彩的表演,離不開演員辛苦的訓練及制作團隊精益求精的打磨。呂詩琦說,新演員一周之內就需要熟悉掌握5至7個舞段,經過一個月的艱苦排練后通過分階段舞段考核,方能走上舞臺。 此外,《印象·媽祖》設計了4度斜坡舞臺,對表演者是“加持”也是挑戰。呂詩琦告訴記者,斜坡舞臺可以讓不同區域的觀眾提升觀劇與體驗效果,但對演員的力量要求更高,對舞蹈動作發力點的調整帶來了不小挑戰。為了適應舞臺的難度,排練之外演員還需額外進行力量訓練。 去年11月首演后,《印象·媽祖》汲取多方優質建議,不斷打磨和升級。全劇融合進了15%全新元素,優化了20%劇情架構,落實12項技術支持,雕琢200處臺詞細節……從劇本到視覺呈現,再到舞美服裝,都力求讓觀眾仿若置身于林默生活的時代。 王盛說,《印象·媽祖》制作團隊對媽祖文化存敬畏之心。“為了讓媽祖‘立德、行善、大愛’的精神在年輕一代的演繹中鮮活呈現,我們努力將媽祖精神融入每一個舞步、每一句臺詞,讓跨越時空的文化力量,以更鮮活的姿態呈現在觀眾面前。” 演藝新場景,文化新動能 演出之外,《印象·媽祖》也講究“平行”。實際上,如意劇場處處隱藏“平行”的玄機。 夜色籠罩下,如意劇場外明亮的燈光勾勒出立體矩形“時空之門”清晰的輪廓,周圍白霧繚繞,吸引觀眾和游客前來拍照打卡。劇場所在地,原本是每年一度的世界媽祖文化論壇永久會址。當2024年《印象·媽祖》演出落地于此后,游客更加紛至沓來,如今儼然成為湄洲島風頭最勁的“網紅打卡點”之一。 “劇場”與“會場”的功能平行,激活了論壇會址閑置時間,使得它不僅是媽祖文化會客廳,更是媽祖文化體驗館。平日,這里是《印象·媽祖》演出的劇場,在論壇召開時,劇場可在短時間內恢復為會場模式,實現功能的“平行”兩用。專家學者可在此交流傳播媽祖文化,普通人亦可走進《印象·媽祖》劇場沉浸式體驗媽祖文化。 “平行”的另一層含義,是將現實場景與元素巧妙融入舞臺設計。創制團隊從湄洲媽祖祖廟“重檐”建筑中汲取靈感,“平行”空間似媽祖祖廟的鐘鼓樓;《印象·媽祖》的舞臺與媽祖祖廟也是“平行”的,舞臺結構形成了對媽祖祖廟的藝術映射。此外,《印象·媽祖》還融入了莆仙戲唱腔、“十音八樂”民樂等莆田文化元素。 回看《印象·媽祖》的“成績單”:首周演出11場,觀眾超6000人次,門票收入60萬元;2025年春節檔連演25場,觀演近萬人次,全網聲量破6000萬次,好評率98%……讓媽祖精神成為可看、可感、可觸的文化產品,《印象·媽祖》做到了。 假以時日,這座舞臺還將激活地方文旅生態,有望將科技與人文深度耦合,使地方文化資源迸發超越時空的新動能,持續釋放經濟與社會價值。 |